离宫峙赤阪,国主开秋会。

殿香黄花前,池明丹枫外。

群胡掉臂来,牛酒肆啖嘬。

先生独微叹,霜英谁解秽。

横滨有名园,林谷颇映带。

花时不辞客,异种亦不卖。

川和尝一往,其盛又数倍。

中途遇雷雨,当垆笑我辈。

不如坐寒斋,一月可相对。

从渠各烂漫,妍丑置弗怪。

虽然不解饮,旷怀天所醉。

人生何者难,难在同臭味。

使我重怀人,斜街来梦寐。

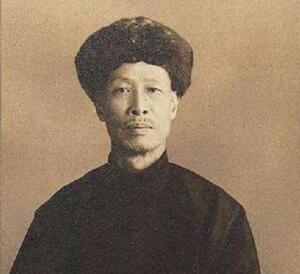

郑孝胥

人物 | 历史人物 | 官员 | 32年任伪满洲国总理大臣兼文教总长,诗坛“同光体”倡导者之一

彼苍不足恨,人事实可哀。

莫复念忍盦,念之心胆摧。

烈士尽夺气,况我生平期。

四海尽惊叹,矧我夙昔怀。

聚时不甚惜,皎皎心弗欺。

别时不甚忆,落落意弗疑。

如何无穷志,殉此七尺骸。

交情日太短,天绝非人为。

命也审如此,终古宁可追。

莫复念忍盦,念之心胆摧。

烈士尽夺气,况我生平期。

四海尽惊叹,矧我夙昔怀。

聚时不甚惜,皎皎心弗欺。

别时不甚忆,落落意弗疑。

如何无穷志,殉此七尺骸。

交情日太短,天绝非人为。

命也审如此,终古宁可追。

朝士重清流,此风亦久息。

不随薄俗移,通介见所植。

抗言得弃外,天日无惭色。

谁知活人手,未恨江湖窄。

为民奋请命,有此二千石。

世间污吾子,捐去诚上策。

但縻老亲泪,冤苦滞魂魄。

当时殉名人,著望各藉藉。

贪夫溷烈士,事定众乃白。

公等当期颐,王济我恨惜。

不随薄俗移,通介见所植。

抗言得弃外,天日无惭色。

谁知活人手,未恨江湖窄。

为民奋请命,有此二千石。

世间污吾子,捐去诚上策。

但縻老亲泪,冤苦滞魂魄。

当时殉名人,著望各藉藉。

贪夫溷烈士,事定众乃白。

公等当期颐,王济我恨惜。

海山尽道是蓬莱,怅望群仙去不回。

偶约寻春向江户,又疑失路入天台。

玉颜一队连云出,金井千株枕水开。

应念此花太岑寂,长教我辈画中来。

偶约寻春向江户,又疑失路入天台。

玉颜一队连云出,金井千株枕水开。

应念此花太岑寂,长教我辈画中来。

夫何而为人,骨肉亦已具。

奄忽遂物化,掣电未尝驻。

微质倏去来,我意初不悟。

儿曹何所失,洒涕向暗处。

有无旋相生,常理自成数。

久视或偶然,沈吟山色暮。

奄忽遂物化,掣电未尝驻。

微质倏去来,我意初不悟。

儿曹何所失,洒涕向暗处。

有无旋相生,常理自成数。

久视或偶然,沈吟山色暮。

浮生百事苦难就,所贵得意当我身。

吾力能为未敢必,况乃假力于他人。

皆云未至时有待,伤哉心胆几沈沦。

往年都城盛朋友,缄斋忍盦情相亲。

激扬掩抑性虽异,用意沈著不可言。

倏如花落风雨过,置我惘惘销精魂。

向来缄忍竟何得,俯仰各已归九原。

宁当入海尚负气,痴念志业空穷年。

忆尝吟咏戏相劝,检视遗句馀悽酸。

今者聊欲托此事,天道弗忌当长存。

心知寥落谁与语,惊叹李君下笔真。

君傥感此可共作,精力足用毋逡巡。

吾力能为未敢必,况乃假力于他人。

皆云未至时有待,伤哉心胆几沈沦。

往年都城盛朋友,缄斋忍盦情相亲。

激扬掩抑性虽异,用意沈著不可言。

倏如花落风雨过,置我惘惘销精魂。

向来缄忍竟何得,俯仰各已归九原。

宁当入海尚负气,痴念志业空穷年。

忆尝吟咏戏相劝,检视遗句馀悽酸。

今者聊欲托此事,天道弗忌当长存。

心知寥落谁与语,惊叹李君下笔真。

君傥感此可共作,精力足用毋逡巡。

海天在我东,胡为伏暗室?容忍久不决,奇境真自失。

庸流那辨此,此秘待余发。

君看五尺地,概若收溟渤。

閒来一据案,意气与天逸。

滔天自横流,而我方抱膝。

窗閒独偃蹇,万象绕诗笔。

竖儒奋清狂,作事众尤憟。

前身疑幼安,遁世送日月。

庸流那辨此,此秘待余发。

君看五尺地,概若收溟渤。

閒来一据案,意气与天逸。

滔天自横流,而我方抱膝。

窗閒独偃蹇,万象绕诗笔。

竖儒奋清狂,作事众尤憟。

前身疑幼安,遁世送日月。

海波淡对道人閒,胜日清游一破颜。

谁见春风甘寂寞,朱霞白鹤满空山。

谁见春风甘寂寞,朱霞白鹤满空山。

山园脉脉发霜枝,陇首无人夕照移。

一段荒寒谁解赏,松梢遮莫揭春旗。

一段荒寒谁解赏,松梢遮莫揭春旗。

嫩蕊疏枝点碧苔,盈盈才得几年栽。

他时屈曲山中老,长记先生为汝来。

他时屈曲山中老,长记先生为汝来。

天空海阔须磨驿,山静日长清友园。

流落中年仍世外,梅花数点忆中原。

流落中年仍世外,梅花数点忆中原。

关张非猛士,浩气兴百世。

海外犹敬之,岂不以好义?画师亦可人,胸无功名意。

笔端小褒鄂,于此知见地。

海外犹敬之,岂不以好义?画师亦可人,胸无功名意。

笔端小褒鄂,于此知见地。

仙云昨夜坠庭柯,化作蹁跹万玉娥。

映日横陈酣国色,倚风小舞荡天魔。

春来惆怅谁人见,醉后风怀奈汝何。

坐对名花应笑我,陋邦流俗似东坡。

映日横陈酣国色,倚风小舞荡天魔。

春来惆怅谁人见,醉后风怀奈汝何。

坐对名花应笑我,陋邦流俗似东坡。

嫣然欲笑媚东墙,绰约终疑胜海棠。

颜色不辞脂粉污,风神偏带绮罗香。

园林尽日开图画,丝管含情趁艳阳。

怪底近来浑自醉,一尊难发少年狂。

颜色不辞脂粉污,风神偏带绮罗香。

园林尽日开图画,丝管含情趁艳阳。

怪底近来浑自醉,一尊难发少年狂。

脉脉轻阴压软尘,閒愁渐逐柳枝新。

清明寒食初惊艳,秾李夭桃不当春。

薄醉乍苏沈宿梦,凝妆才就写全身。

亭西枨触年时事,错认东华绝代人。

清明寒食初惊艳,秾李夭桃不当春。

薄醉乍苏沈宿梦,凝妆才就写全身。

亭西枨触年时事,错认东华绝代人。

看到繁枝处处开,韶光骀荡锦成堆。

春归沧海刚三月,骨醉东风又一回。

花气连云收暮雨,涛声催昼送轻雷。

道人摩眼空吟望,无复当年侧艳才。

春归沧海刚三月,骨醉东风又一回。

花气连云收暮雨,涛声催昼送轻雷。

道人摩眼空吟望,无复当年侧艳才。

昨夜仙官下取将,海天风雨彻宵狂。

名花身世真堪羡,烈烈轰轰做一场。

名花身世真堪羡,烈烈轰轰做一场。

令名殊不果,三十又过五。

已孤轻岁月,弃掷那足数。

少壮等戏剧,熟思极无取。

从今脱皮肤,真实聊自补。

结习患难尽,术业且莽卤。

妄怀当世意,侧睨穷宙宇。

百年戎狄运,天道未有处。

小须会事发,收拾入年谱。

吾知讵有涯,怀哉《养生主》。

已孤轻岁月,弃掷那足数。

少壮等戏剧,熟思极无取。

从今脱皮肤,真实聊自补。

结习患难尽,术业且莽卤。

妄怀当世意,侧睨穷宙宇。

百年戎狄运,天道未有处。

小须会事发,收拾入年谱。

吾知讵有涯,怀哉《养生主》。

神如皓月元来淡,气带春风些子寒。

海外更休嗟寂寞,白花犹自伴朝官。

海外更休嗟寂寞,白花犹自伴朝官。

倭中亦解重花王,苦为樱桃说擅场。

他日教知南汉事,也如北胜对南强。

他日教知南汉事,也如北胜对南强。

郑孝胥(1860-1938),中国近代政治人物、诗人、书法家。 福建 省闽侯人。

1882年清光绪八年举人,曾历任广西边防大臣, 安徽 广东按察使,湖南布政使等。辛亥革命后以遗老自居。1913年筹办读经会。1923年奉溥仪之命入北京,次年受任总理内务府大臣。1924年北京政变后,协助溥仪出逃。1925年后,负责溥仪的总务处及对外事宜。1928年赴日本,筹划溥仪复辟活动。1931年九一八事变后,负责起草伪满洲国国歌与建国宣言。1932年任伪满洲国总理大臣兼文教总长。1934年溥仪称帝后,任国务总理大臣。郑孝胥后来因为反对日本方面对满洲国的压制,而于1935年5月21日失势;1936年后继续为日本侵略者效力。

1938年于长春过世,传言是被毒杀。郑孝胥死于1938年,散原老人是“七七事变”后,拒绝服药、进食,在忧愤之中过世的。

- 中文名

- 郑孝胥

- 国籍

- 中国

- 出生地

- 福建闽侯

- 出生日期

- 1860年5月2日

- 去世日期

- 1938年

- 民族

- 汉族

- 信仰

- 神道教

- 职位

- 政治人物 著名书法家

- 主要成就

- 诗坛“同光体”倡导者之一

- 代表作品

- 《海藏楼诗集》

- 重要事件

- 唆使溥仪投靠日本